引用:

原帖由 dw194711 於 2011-8-14 13:05 發表

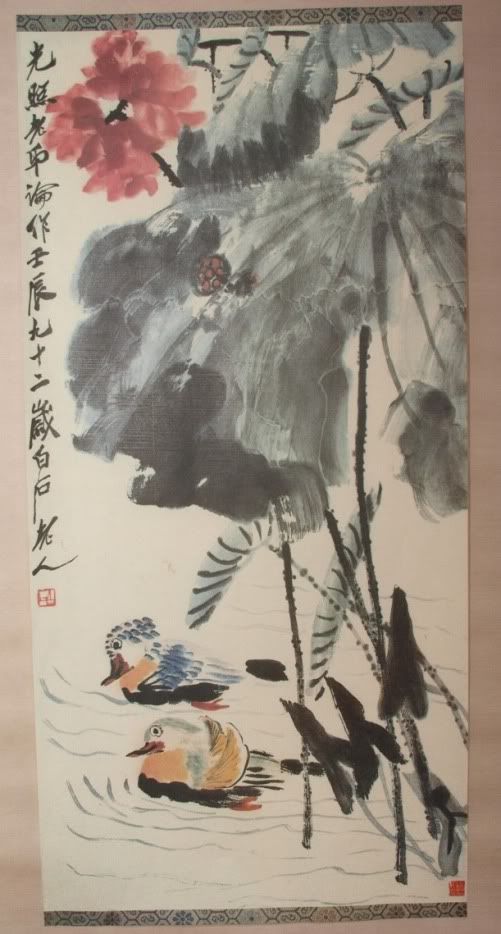

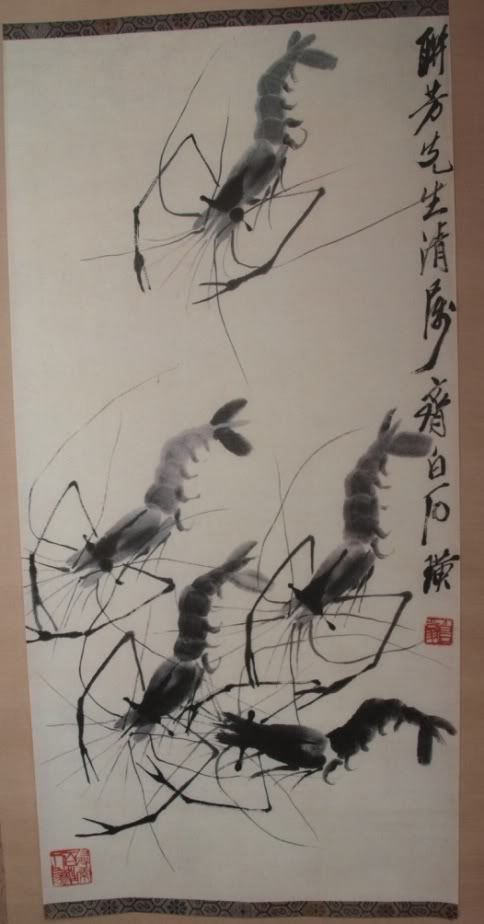

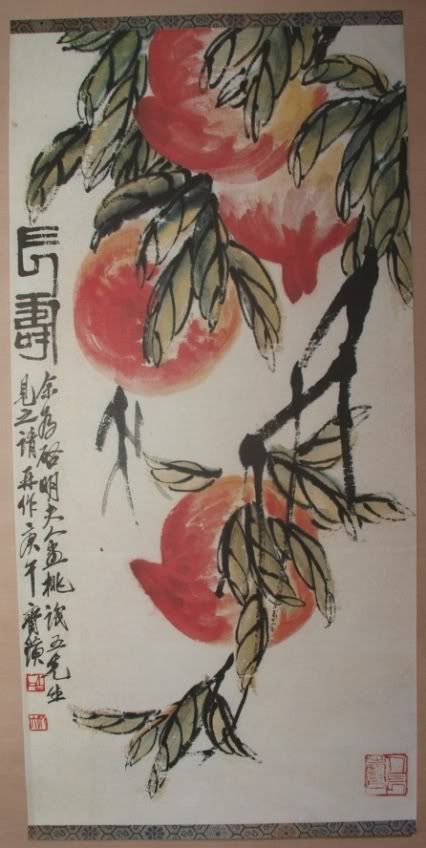

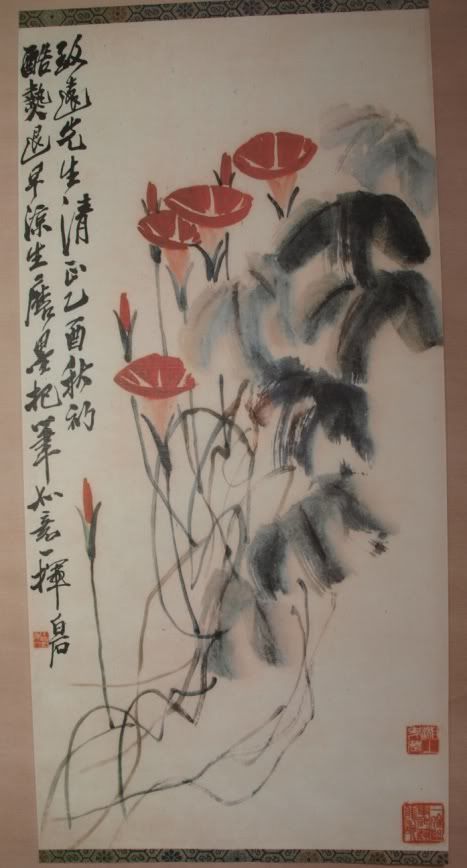

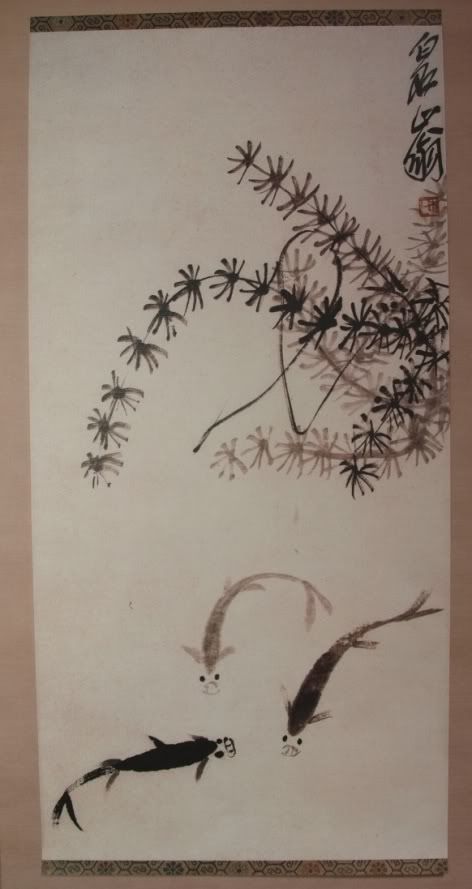

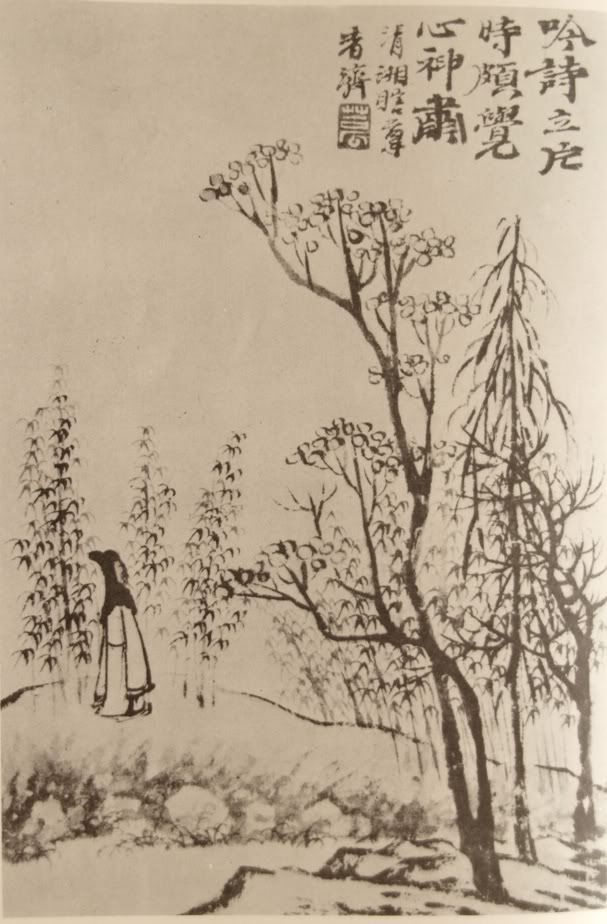

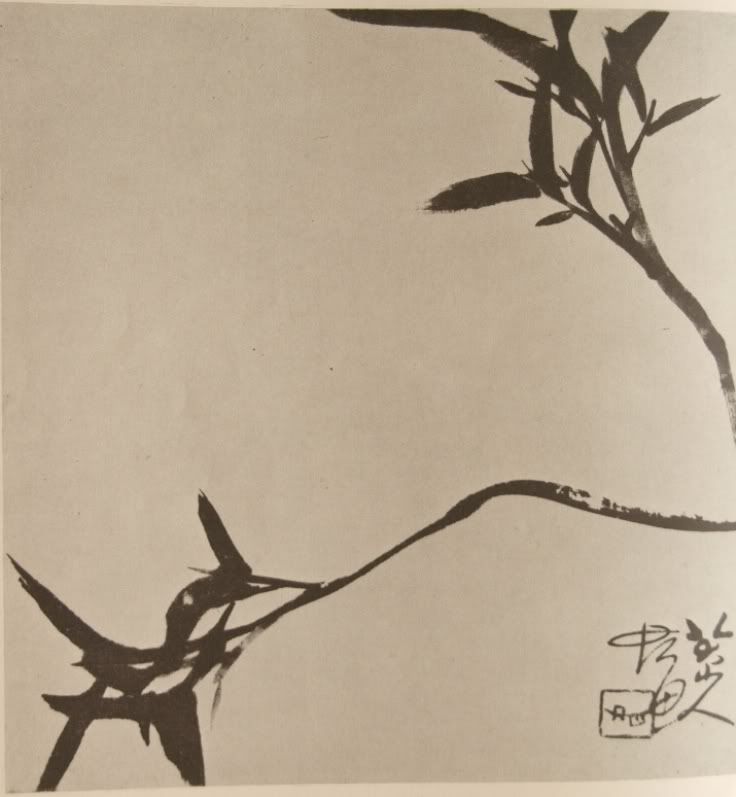

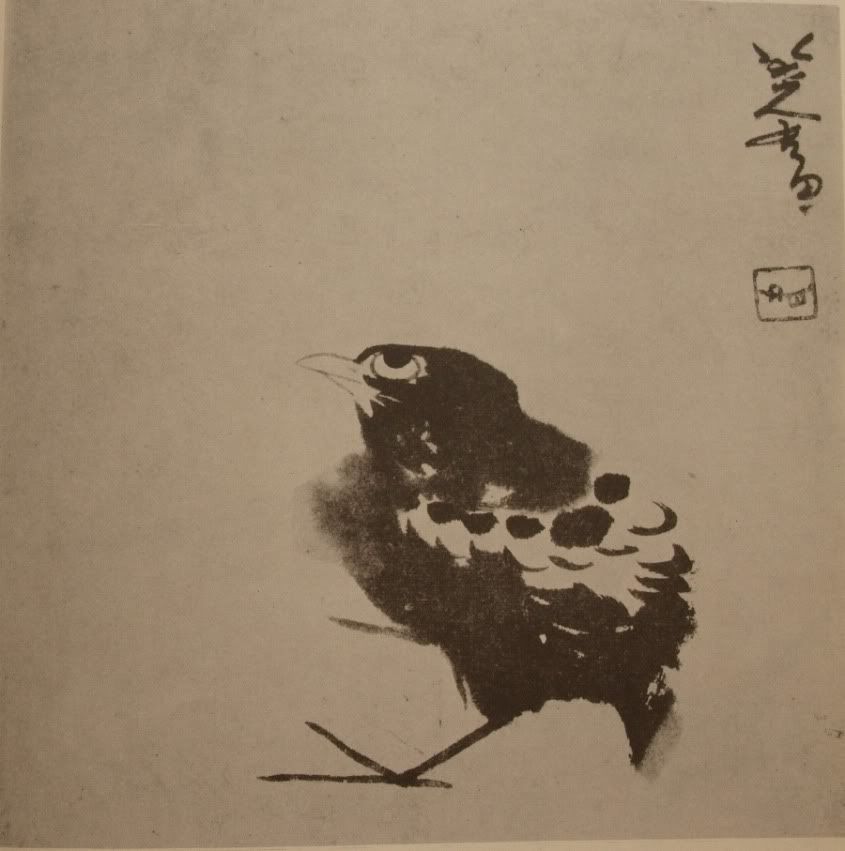

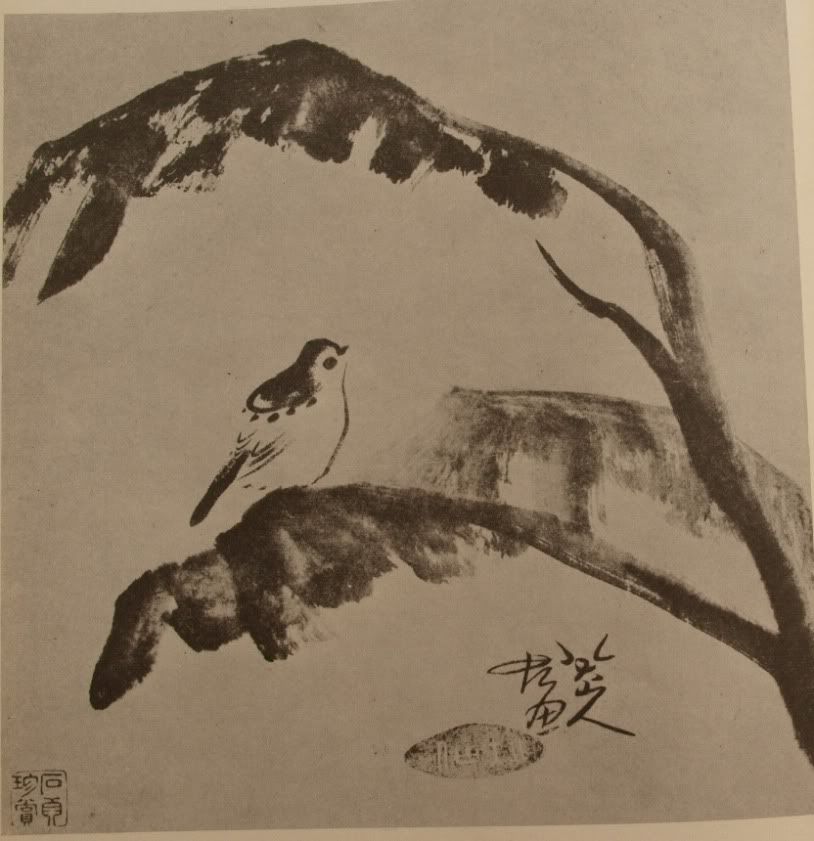

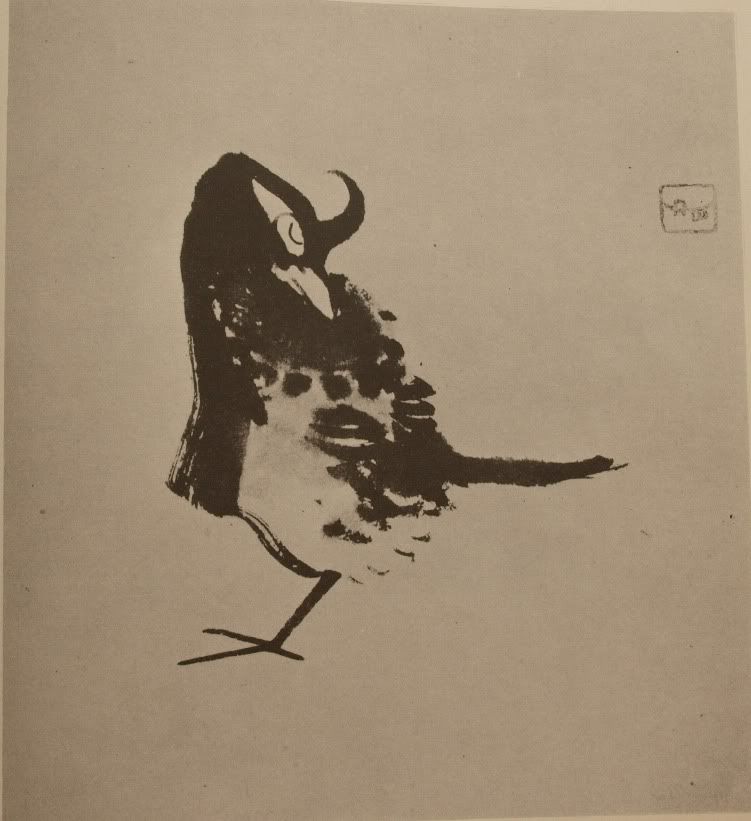

近代齊白石所繪寫意花鳥

...

原帖由 dw194711 於 2011-8-14 11:55 發表

中國畫

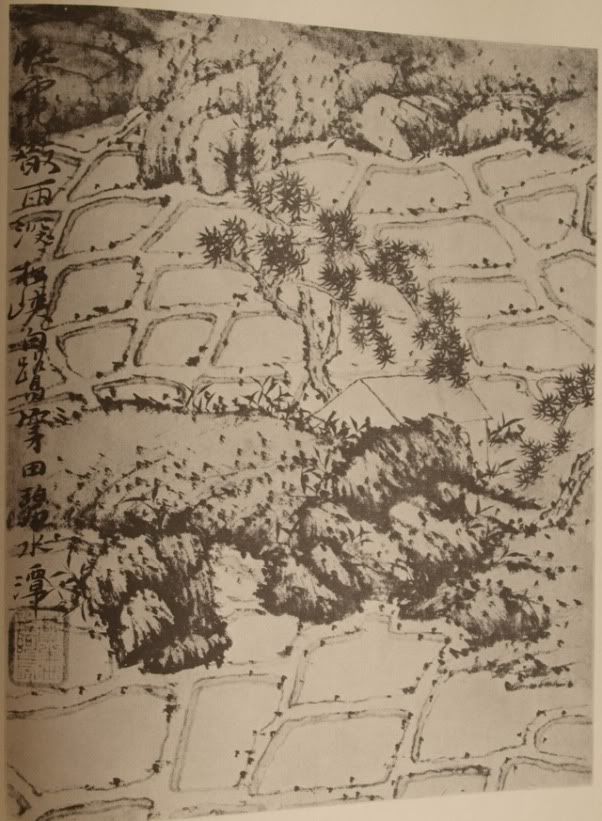

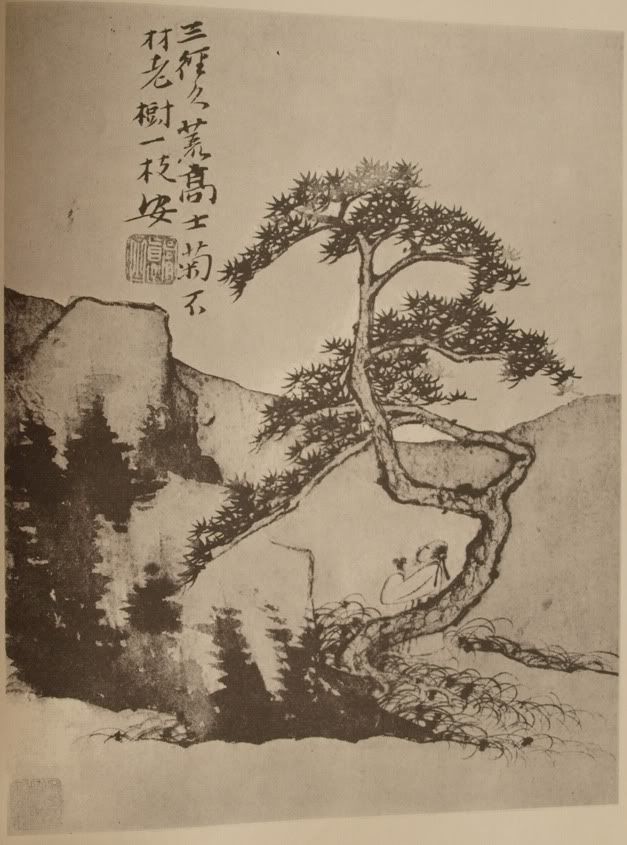

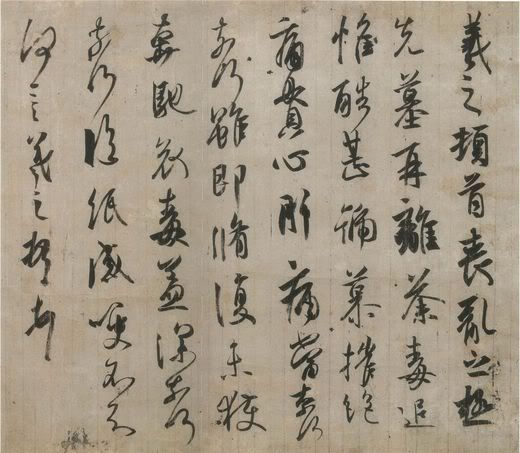

國畫就是中國畫,他表現了中國人的獨特的審美觀,無論是靈動的寫意畫,還是工整華麗的工筆畫,都講究一個」意」字,尤其是寫意畫,大家對他的誤會很深,寫意,看起來比工整的工筆畫容易,其實,想要畫好, ...

原帖由 LouisLee 於 2011-8-14 14:23 發表

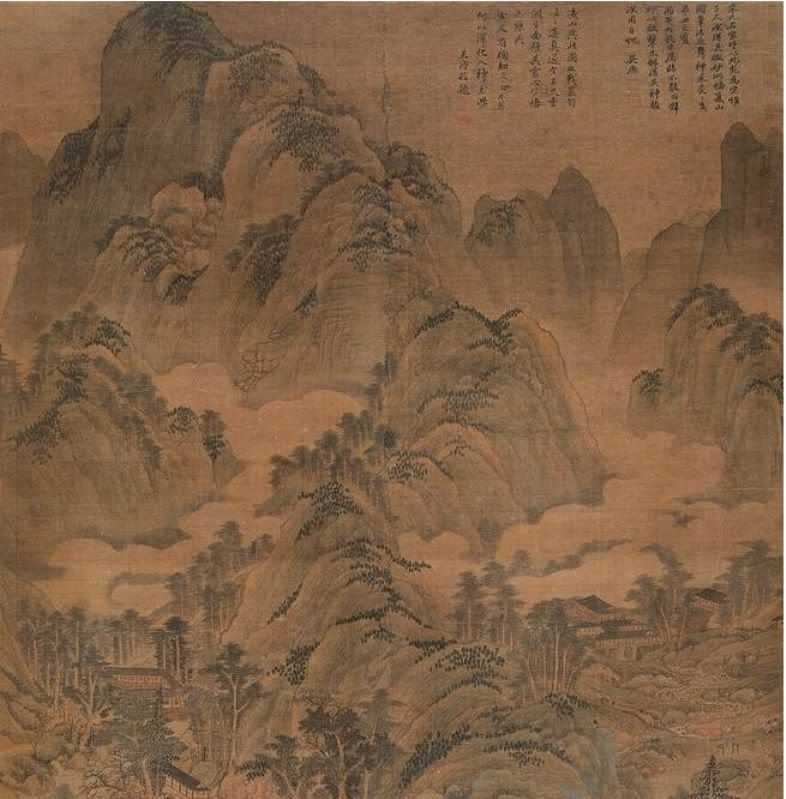

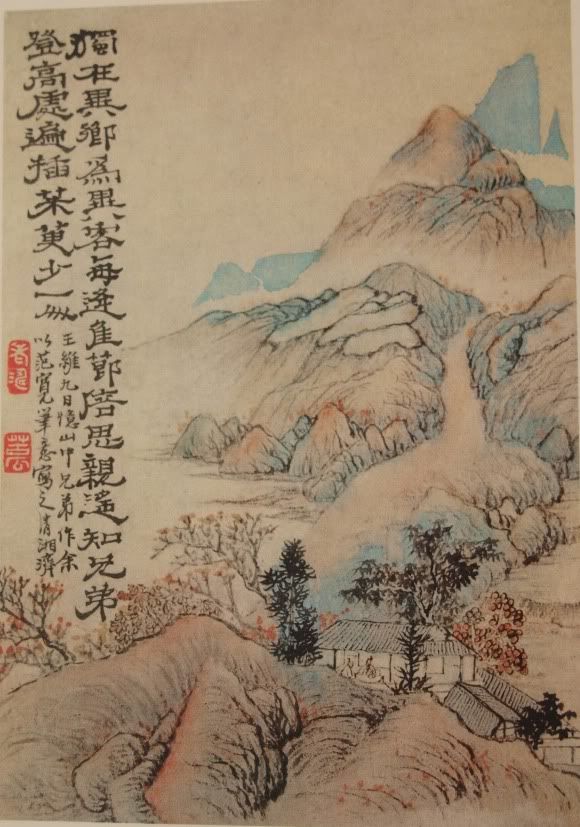

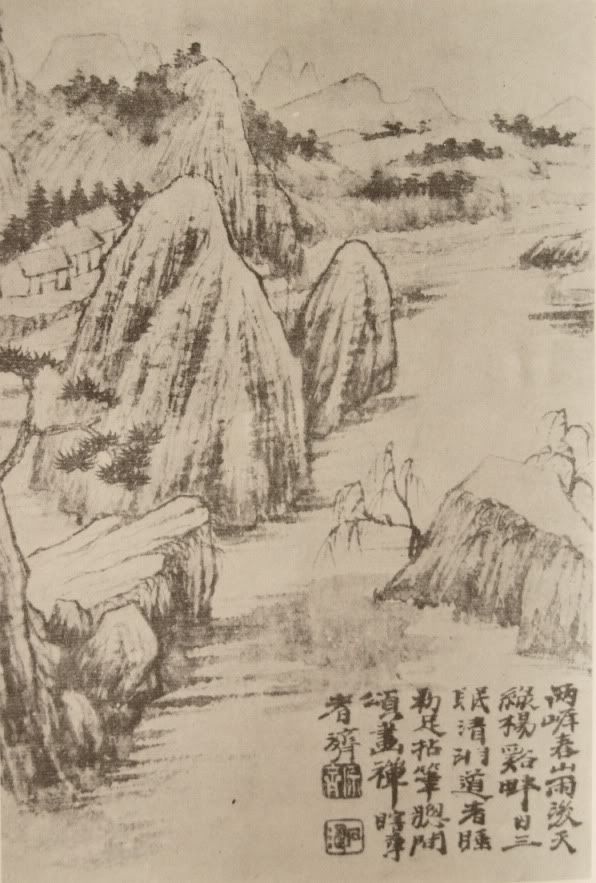

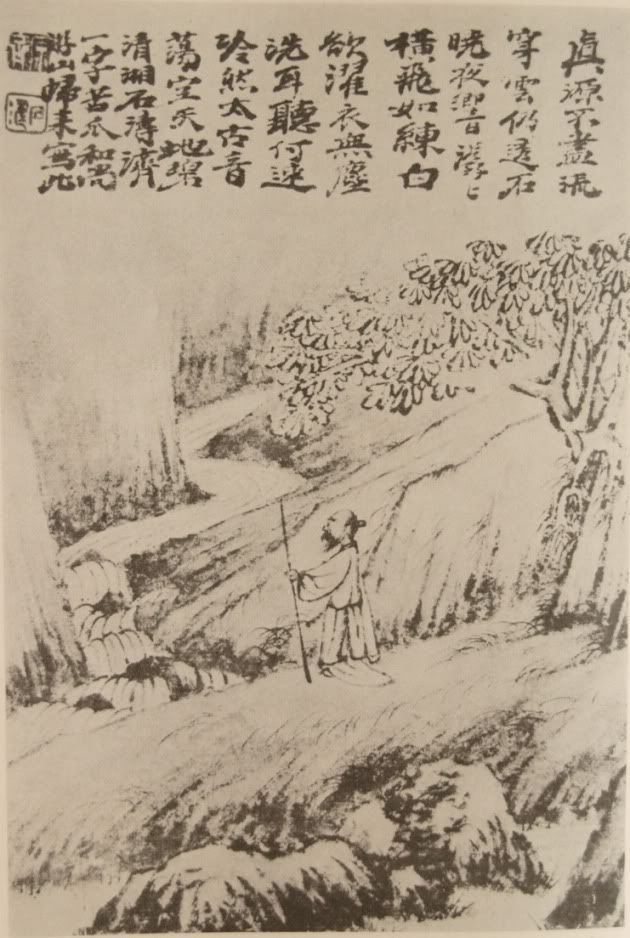

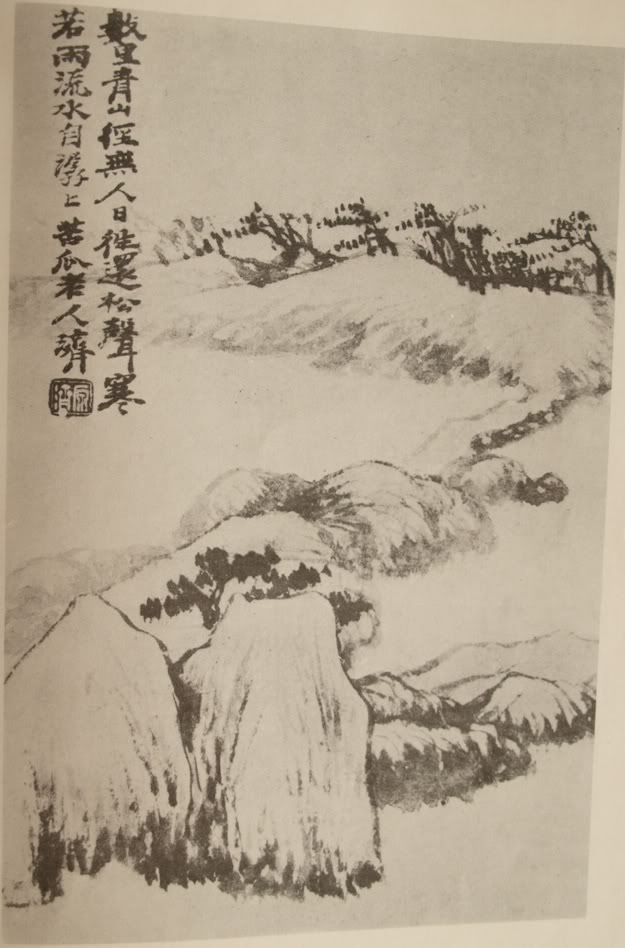

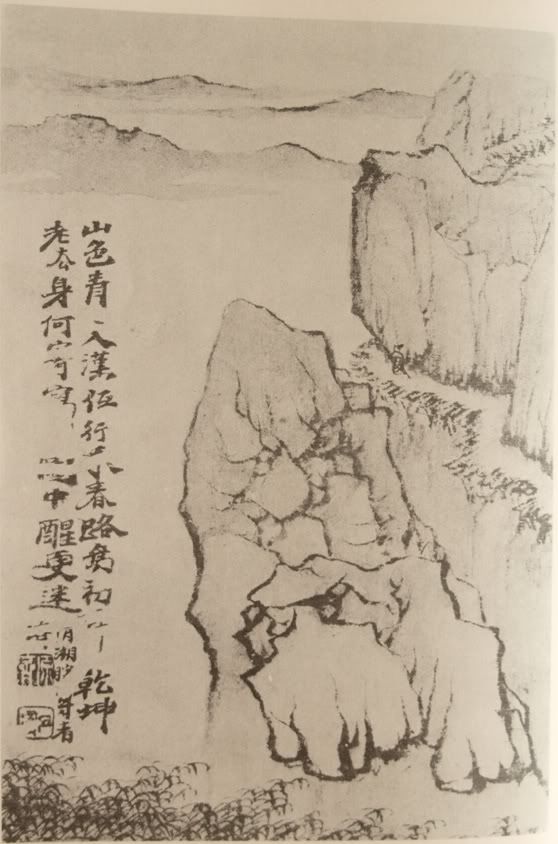

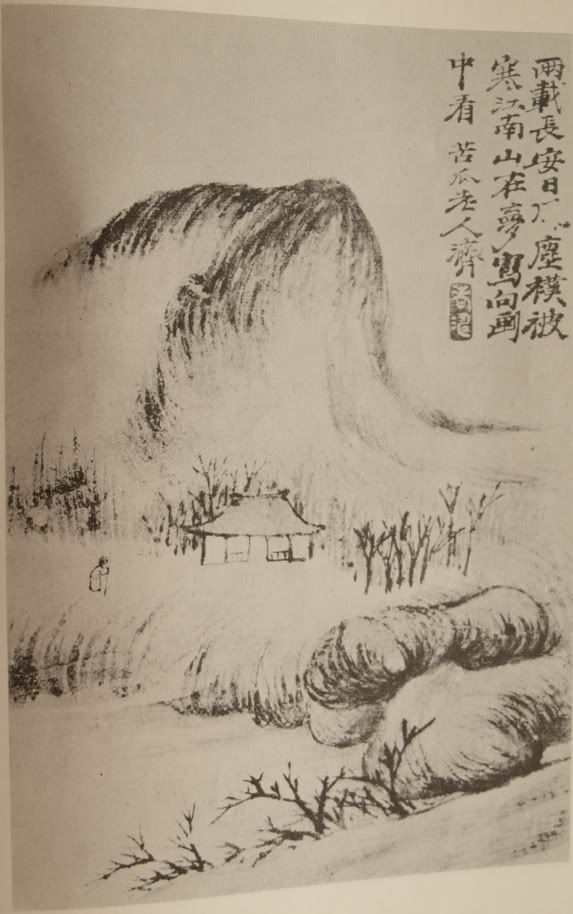

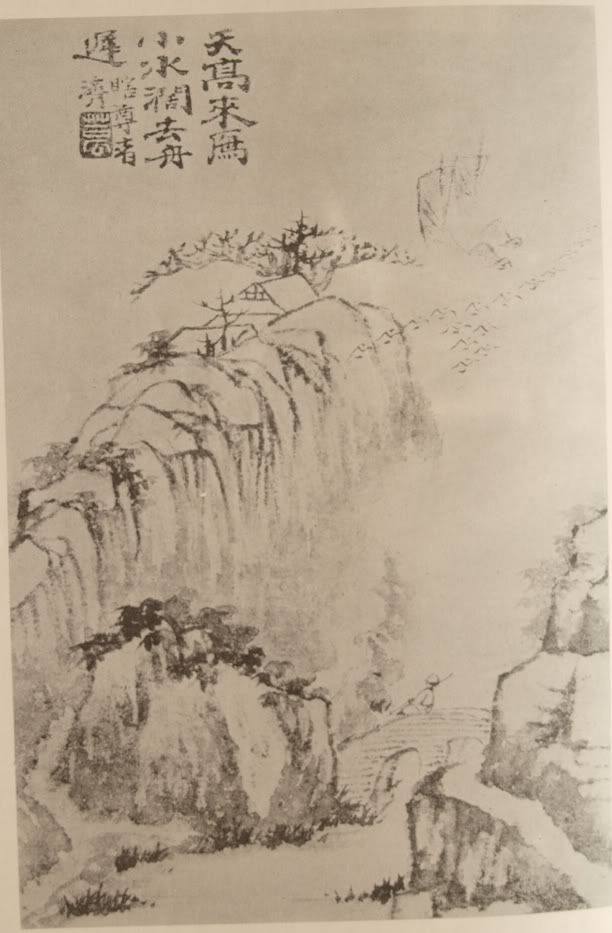

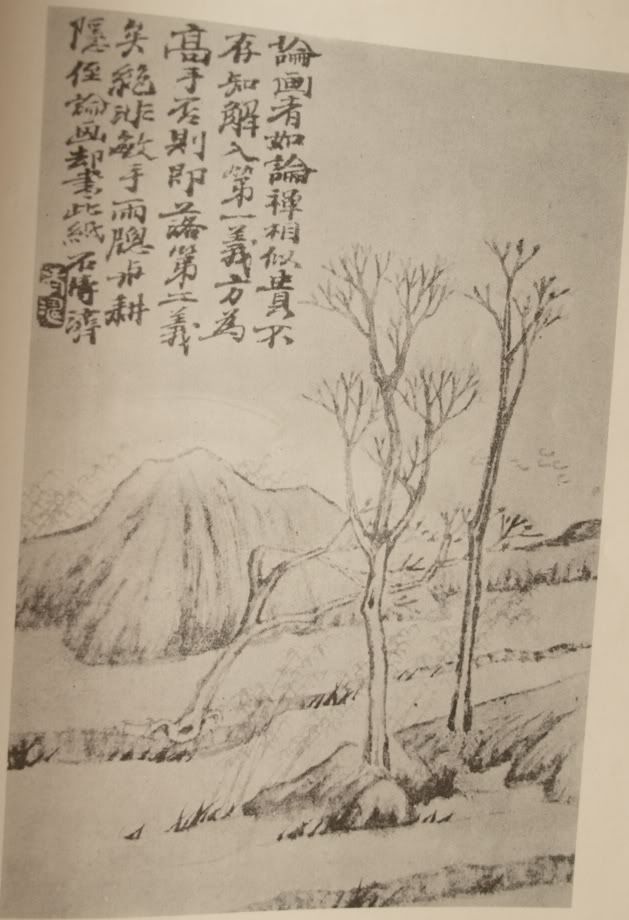

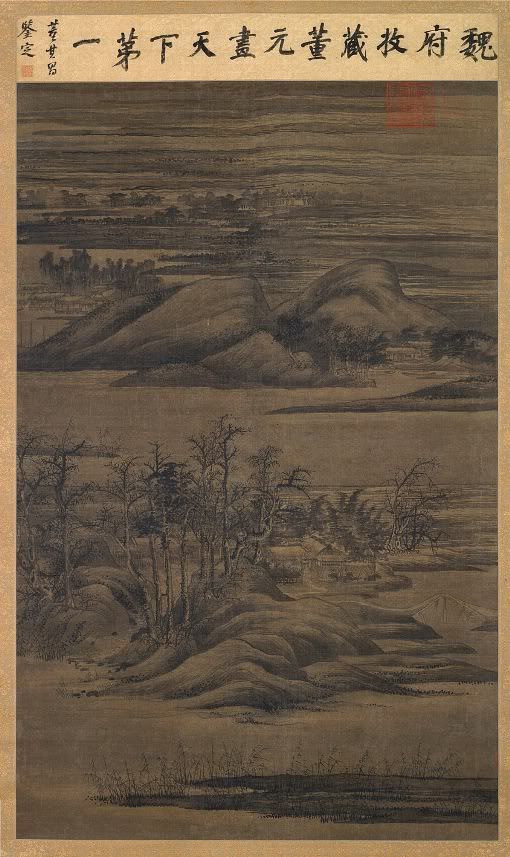

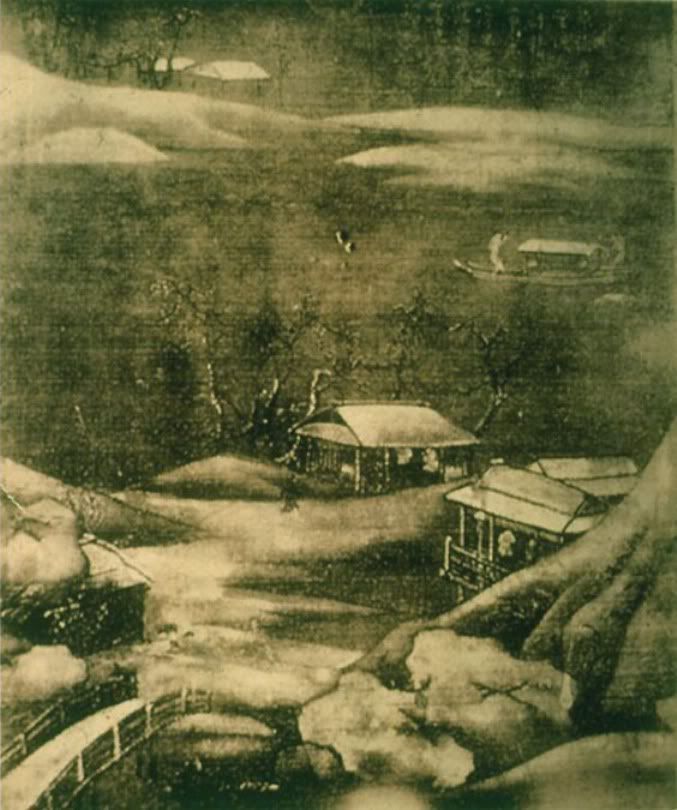

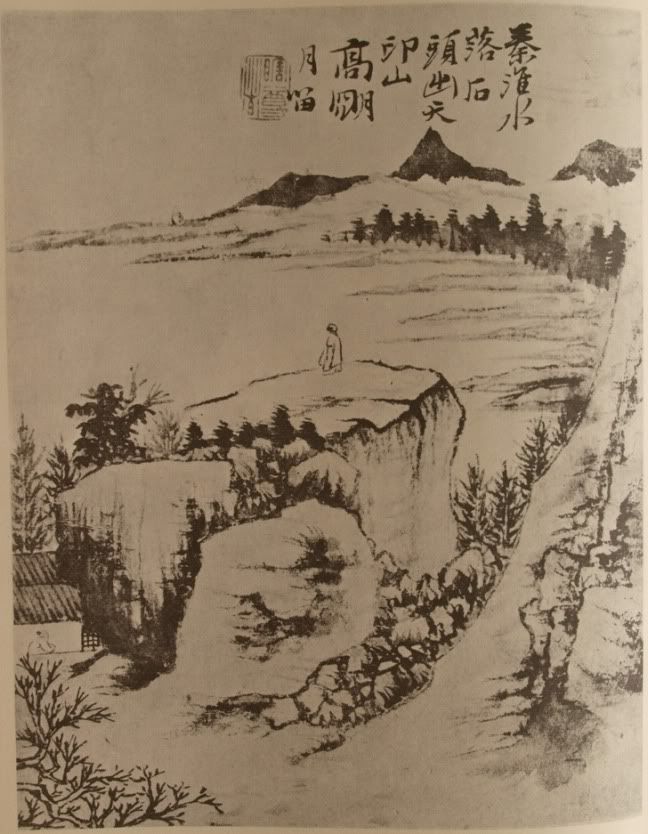

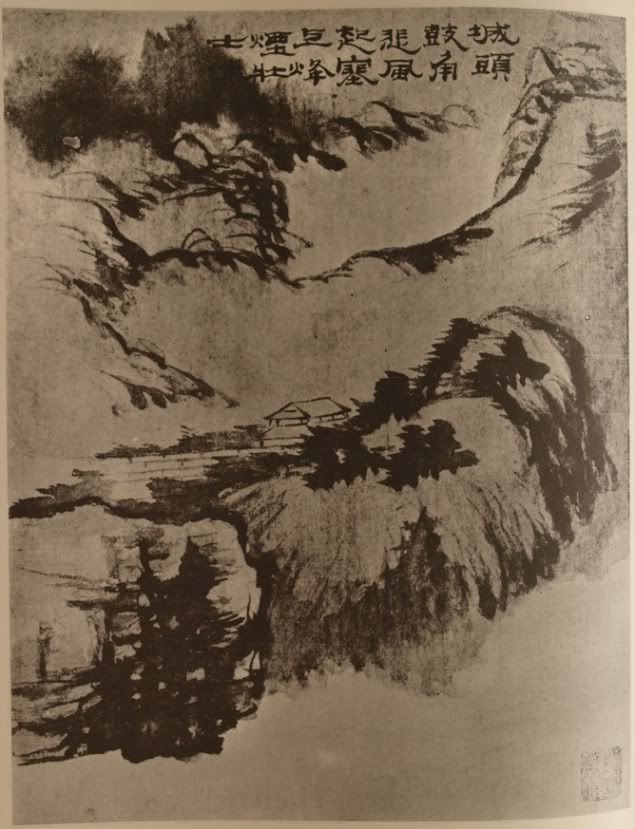

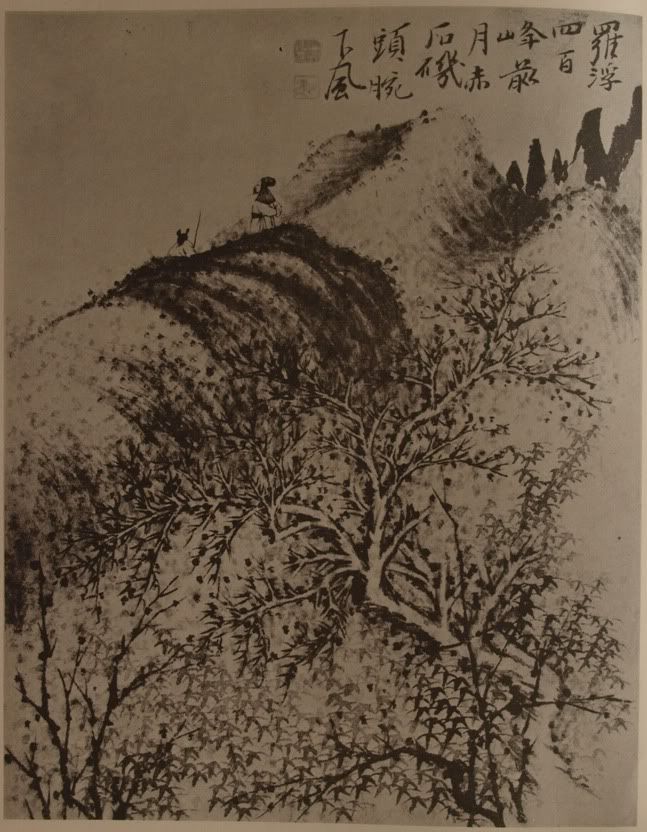

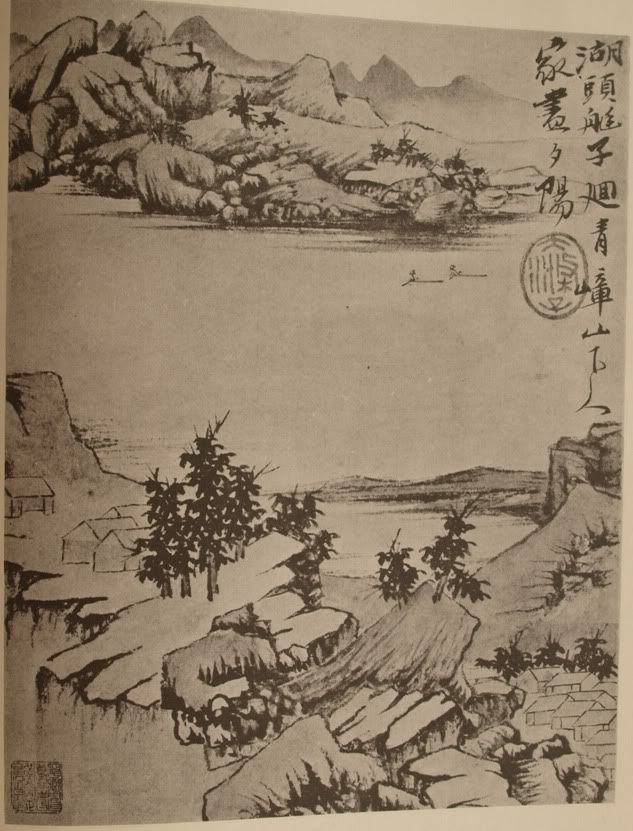

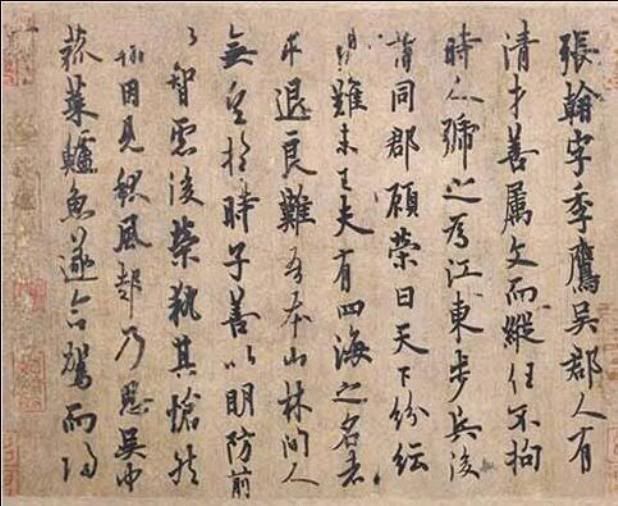

倪瓚 (1301 - 1374)

元代画家、诗人。原名珽,后改瓒,字元镇,又字玄瑛,号云林,字幻霞子、别号荆蛮民,净名居士、朱阳馆主、&# ...

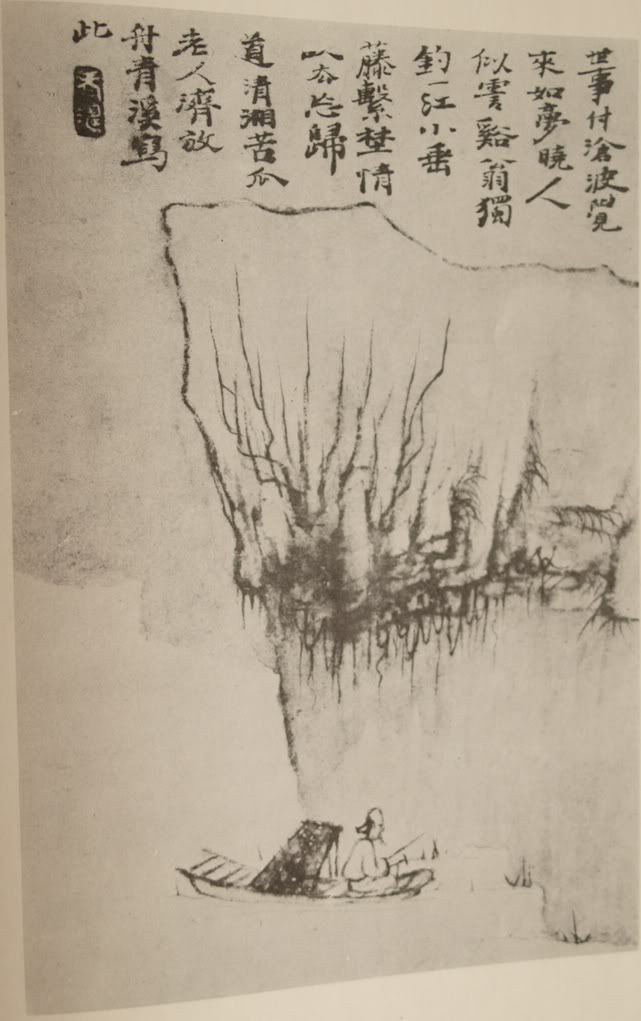

原帖由 LouisLee 於 2011-8-14 14:03 發表

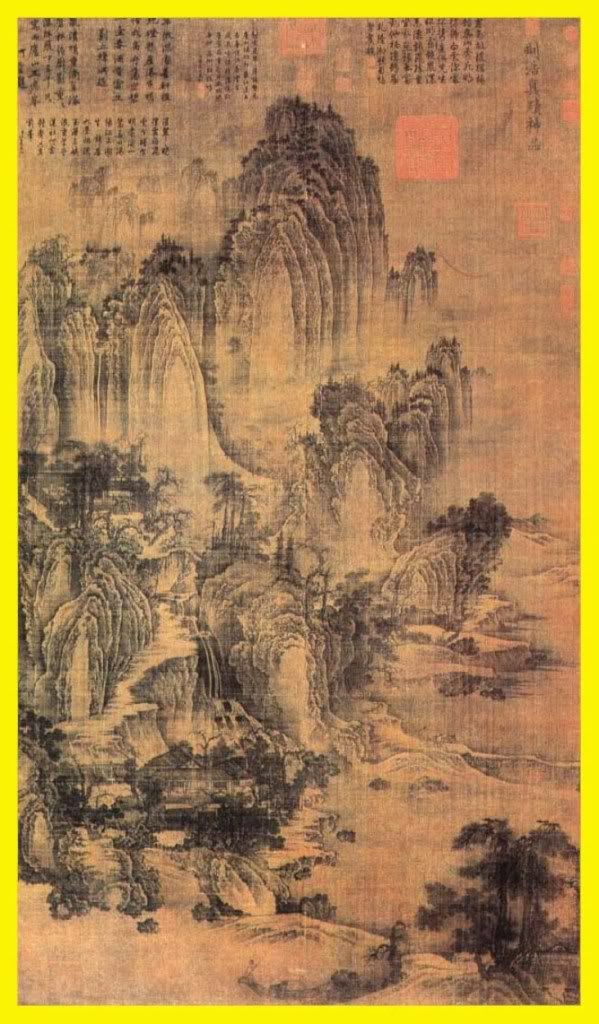

齊白石嗰幅太粗率, 好大機會係流嘢, 石濤嗰張氣韻就高好多, 但係設色靚咗 D, 邊款亦出奇地工整, 唔排除係張大千仿本 (佢早年係靠呢家嘢搵食)。

白石嗰幅係有機會係流嘢;石濤嗰幅我覺得係真跡既機會較大。

白石嗰幅係有機會係流嘢;石濤嗰幅我覺得係真跡既機會較大。

原帖由 dw194711 於 2011-8-16 14:55 發表

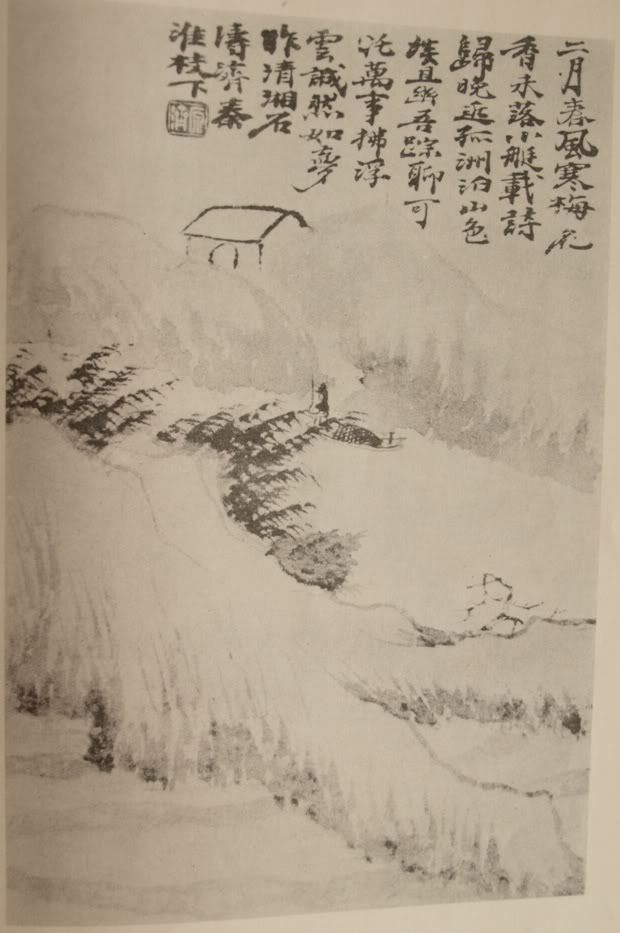

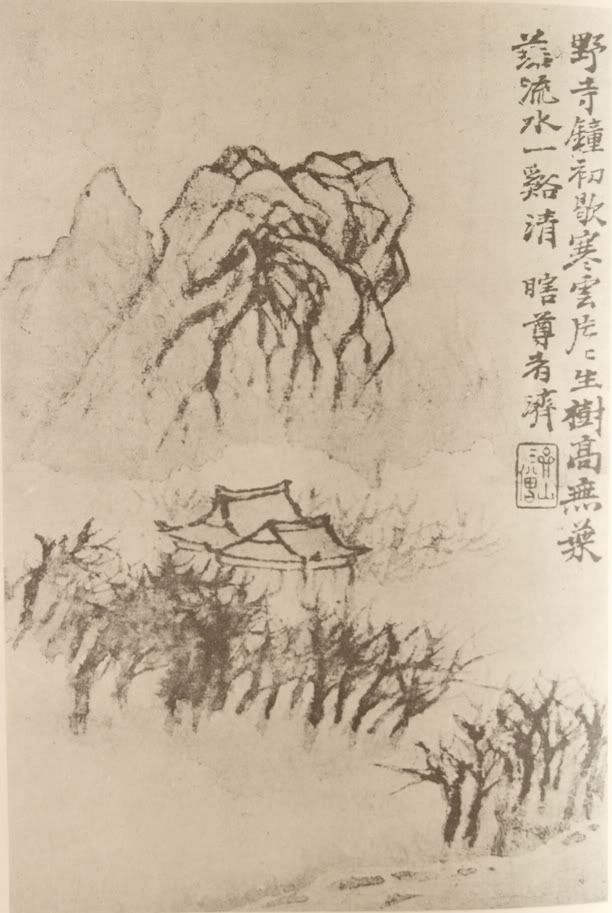

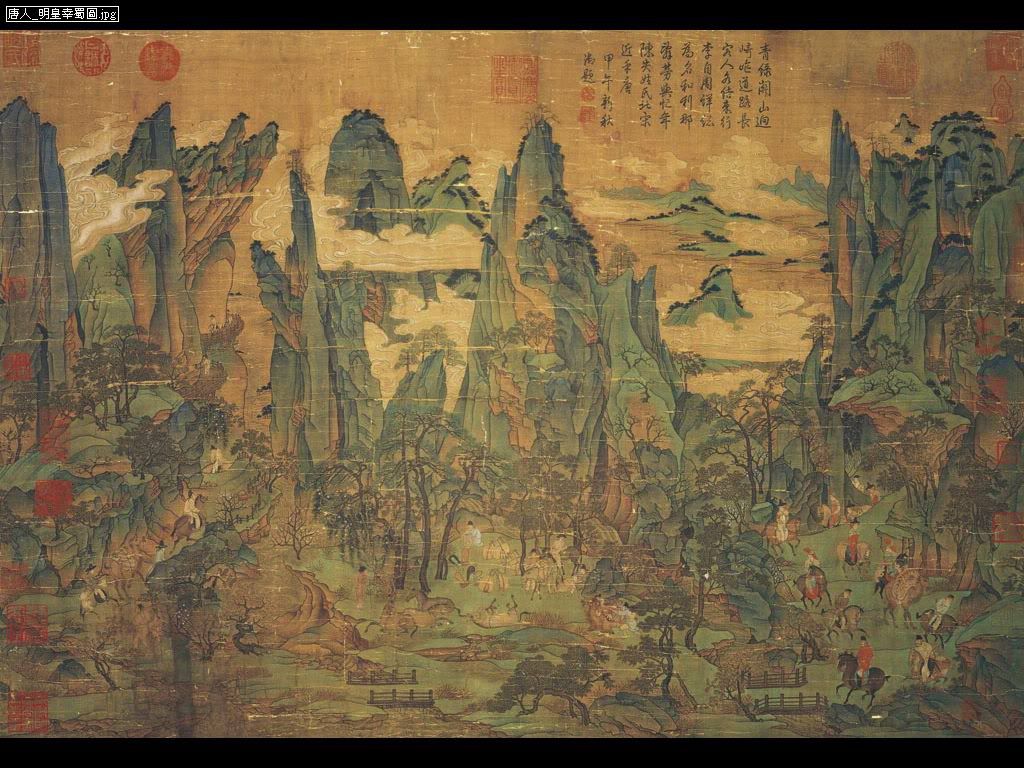

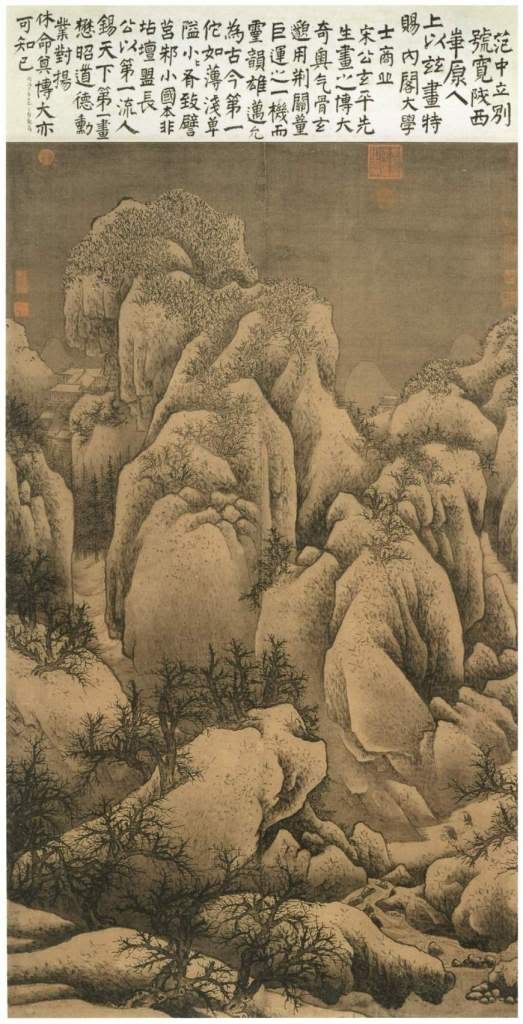

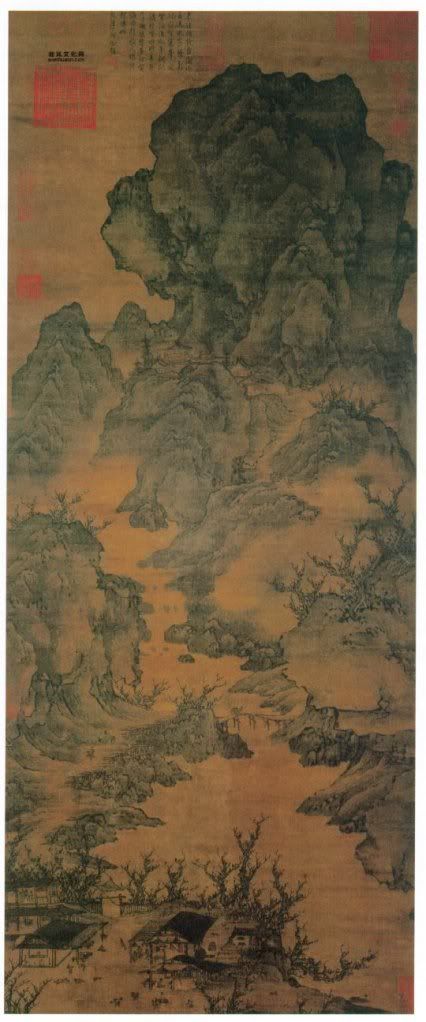

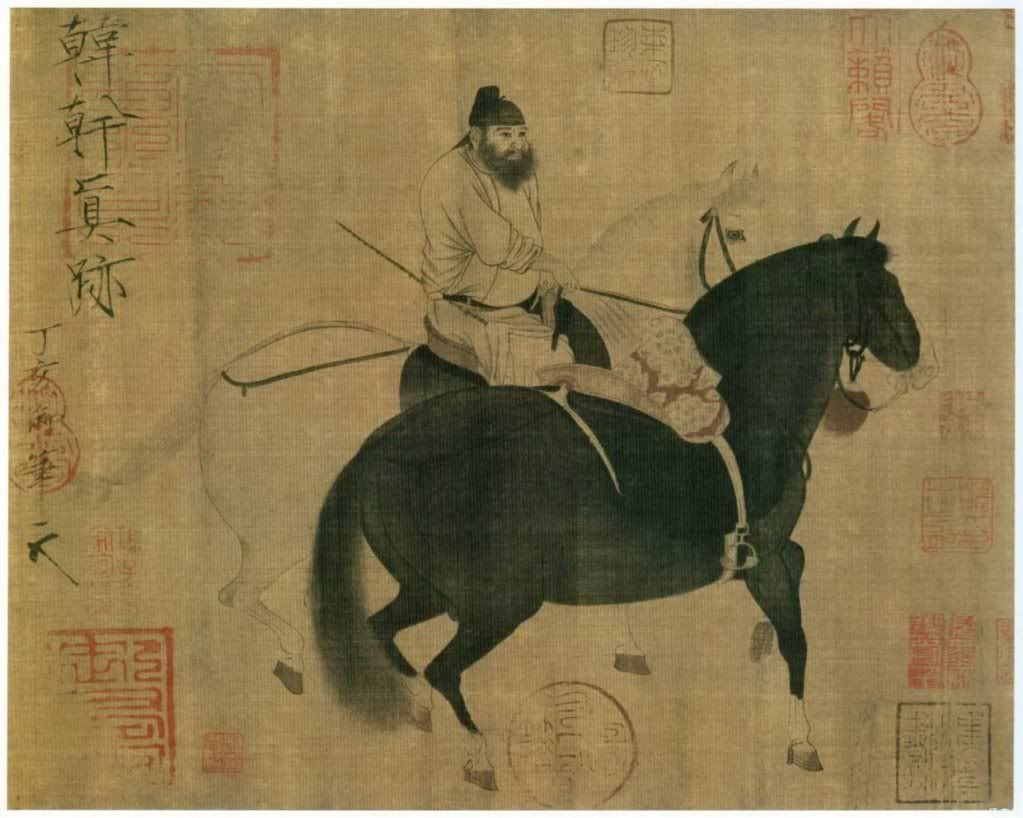

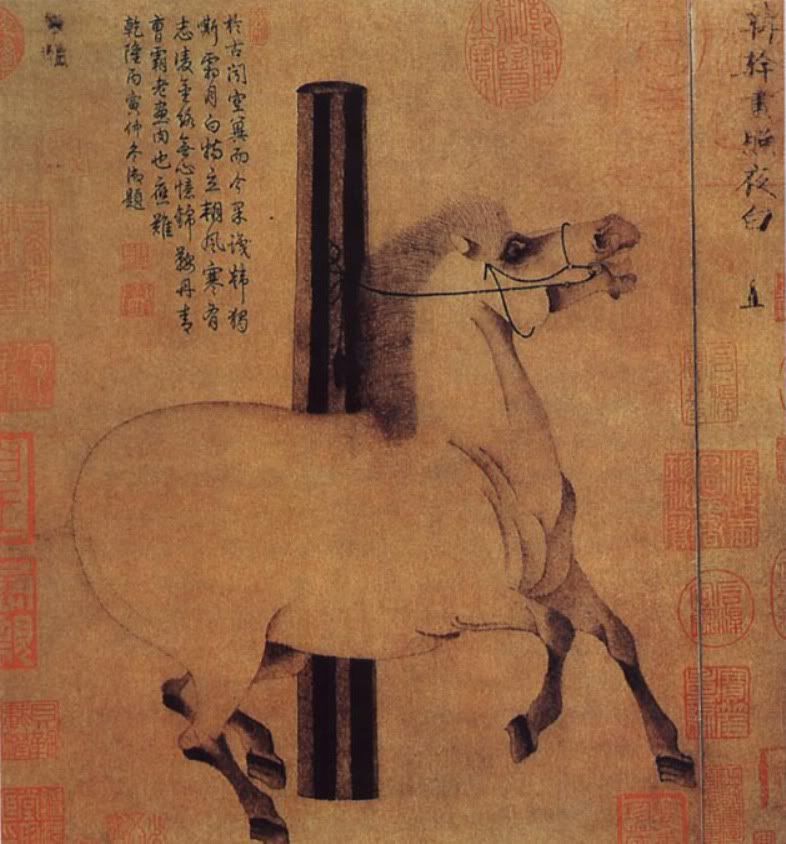

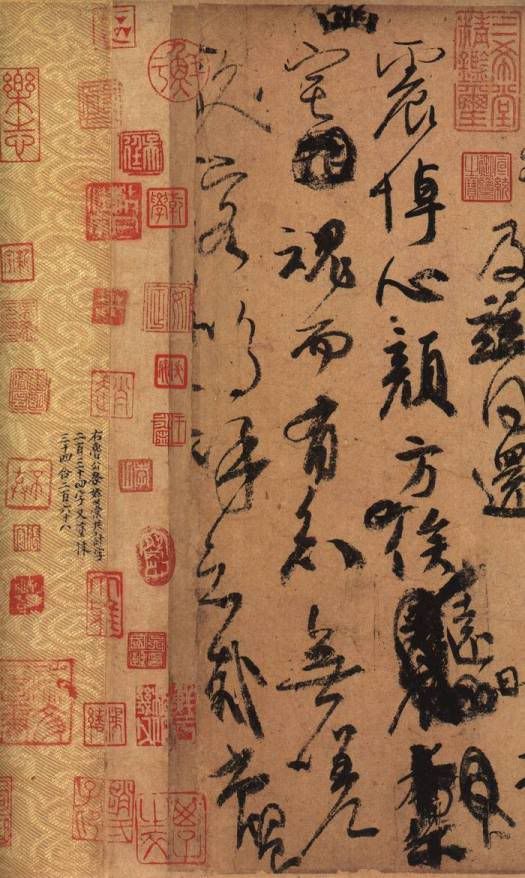

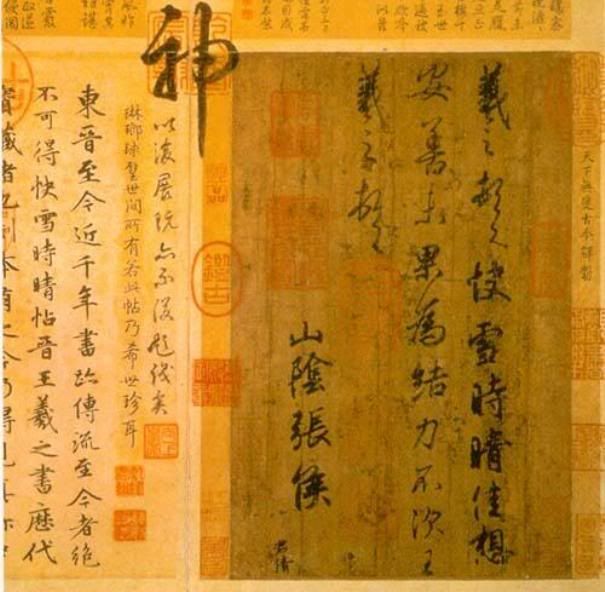

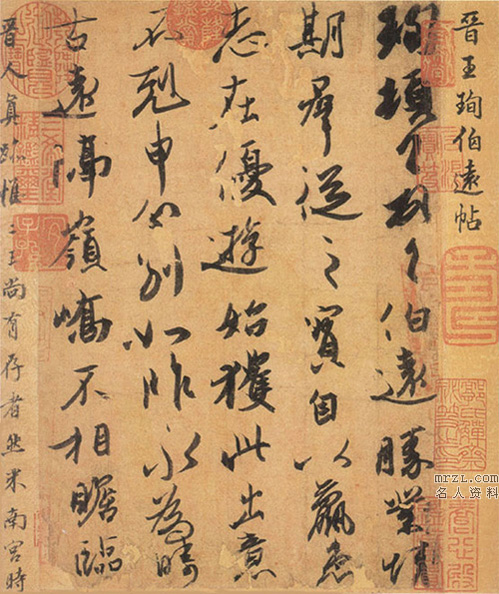

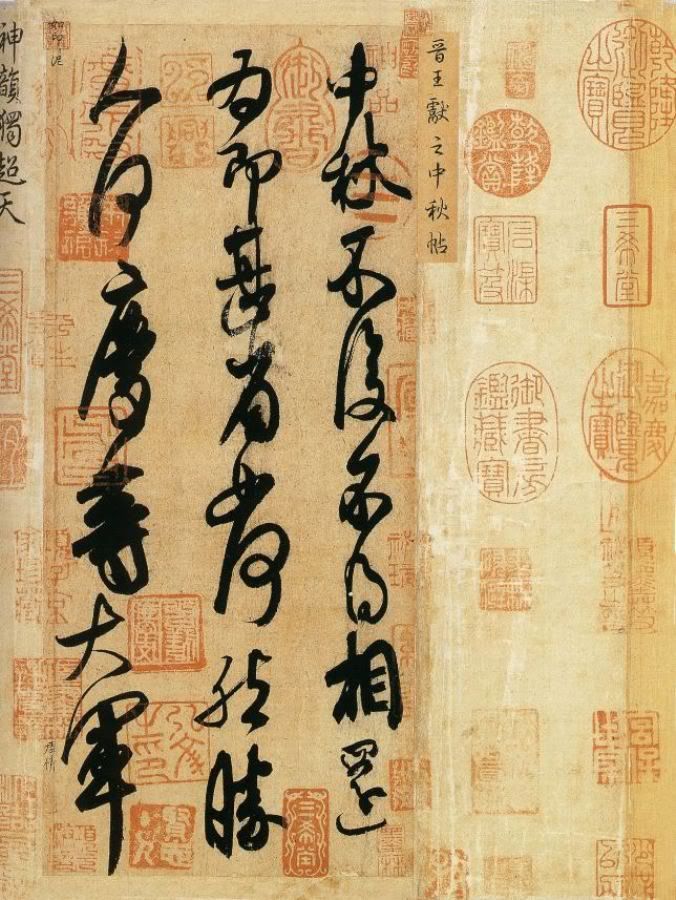

中國畫可謂源遠流長,晉之前,多繪人物,山水僅作人物畫的背景。東晉時,文雅之士,喜畫山水,山水畫乃漸脫離釋道人物,自成一畫科。南朝梁武帝好繪畫,梁元帝並創山水松石格,遂開國畫以山水為宗。唐以後,國家強盛 ...

原帖由 dw194711 於 2011-8-23 14:28 發表

[轉貼京劇網]

京劇,也稱「皮黃」,由「西皮」和「二簧」兩種基本腔調組成它的音樂素材,也兼唱一些地方小曲調(如柳子腔、吹腔等)和崑曲曲牌。它形成於北京,時間是在1840年前後,盛行於20世紀三、四十年代,時 ...

原帖由 suewong 於 2011-8-23 18:32 發表

心有疑問...

孟小冬, 著名京劇女老生演員, 嗓音蒼勁醇厚,高低寬窄咸宜,中氣充沛,滿宮滿調,且無雌音 - source Wiki

if so, 非常男性化. 但其私生活, 多采多姿...

曾經聽過孟小冬錄音, 我覺得有雌音. ...

原帖由 dw194711 於 2011-8-24 14:49 發表

http://www.tudou.com/programs/view/FJq1VXqBd6s/

我覺得她的雌音微乎其微,幾乎難以聽出。

的確是較為男性化,故與性格較女性化的梅蘭芳難以長久,最終離異收場,後來嫁與杜月笙。

原帖由 dw194711 於 2011-8-28 09:58 發表

京劇大師余叔岩生平

http://history.xikao.com/person.php?name=%E4%BD%99%E5%8F%94%E5%B2%A9

原帖由 suewong 於 2011-8-28 11:43 發表

thanks...

除了粵/京劇, ah Sue 對彈詞, 有一份愛好. (吳儂軟語, 辭意深永).

any sharing later, PLEASE...

原帖由 suewong 於 2011-8-29 19:30 發表

thanks...

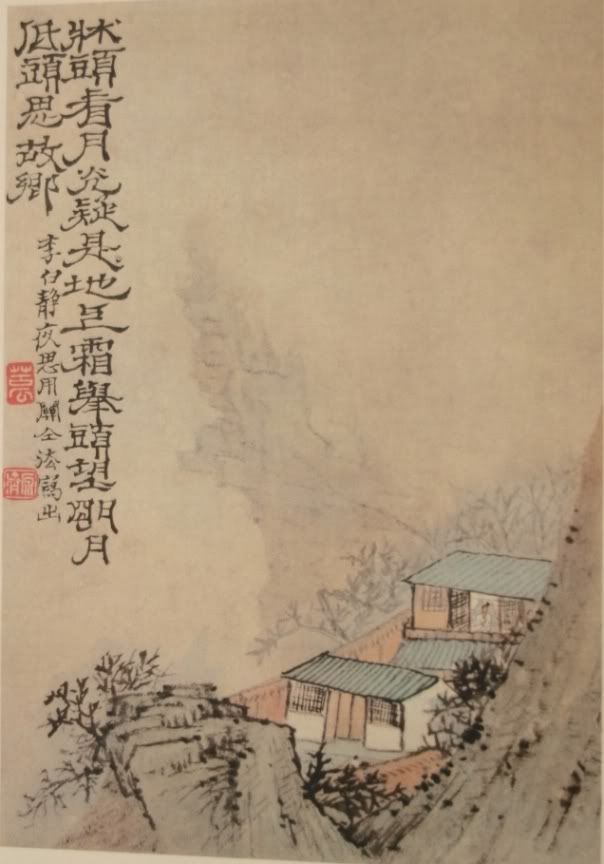

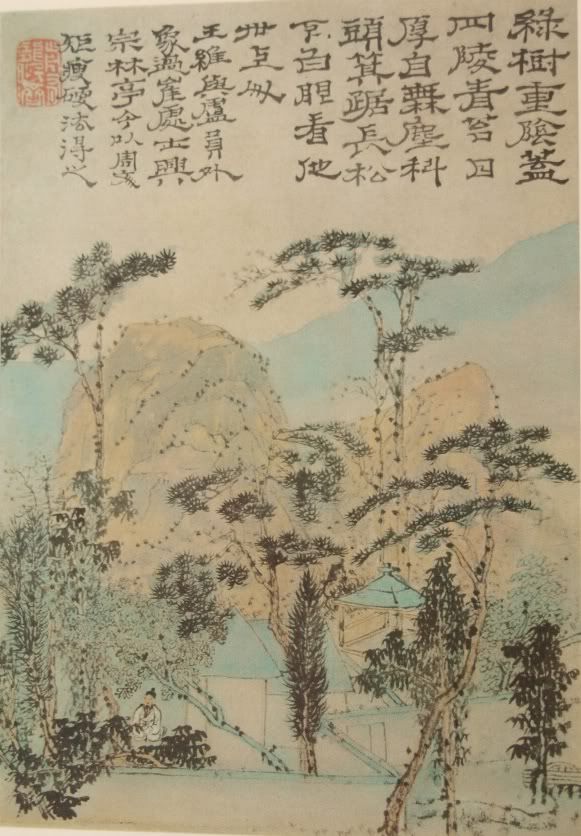

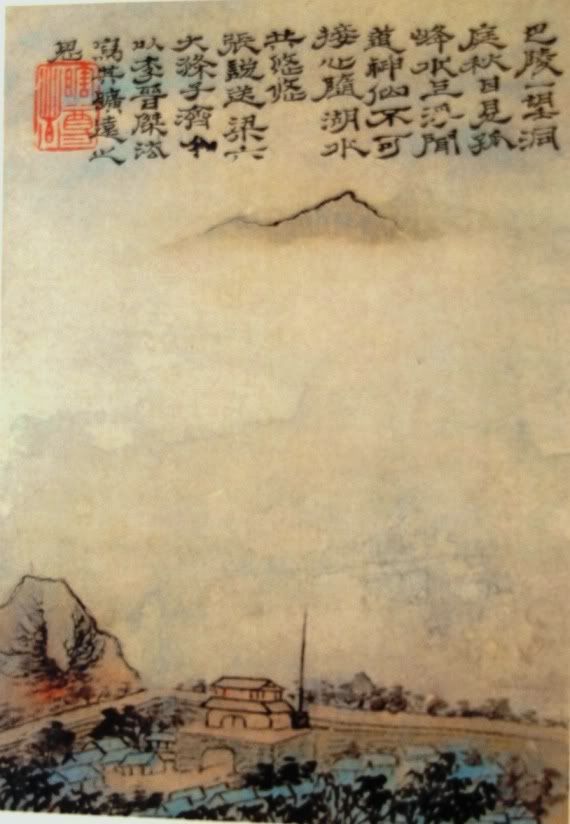

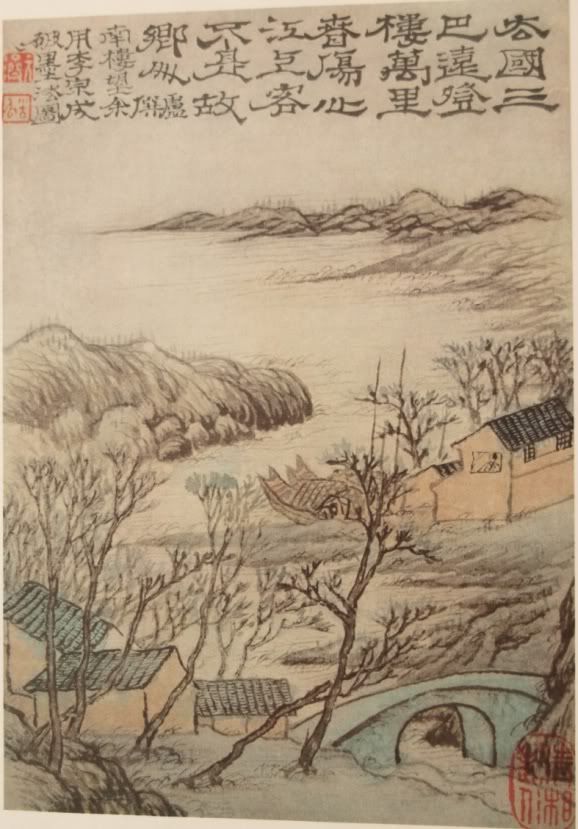

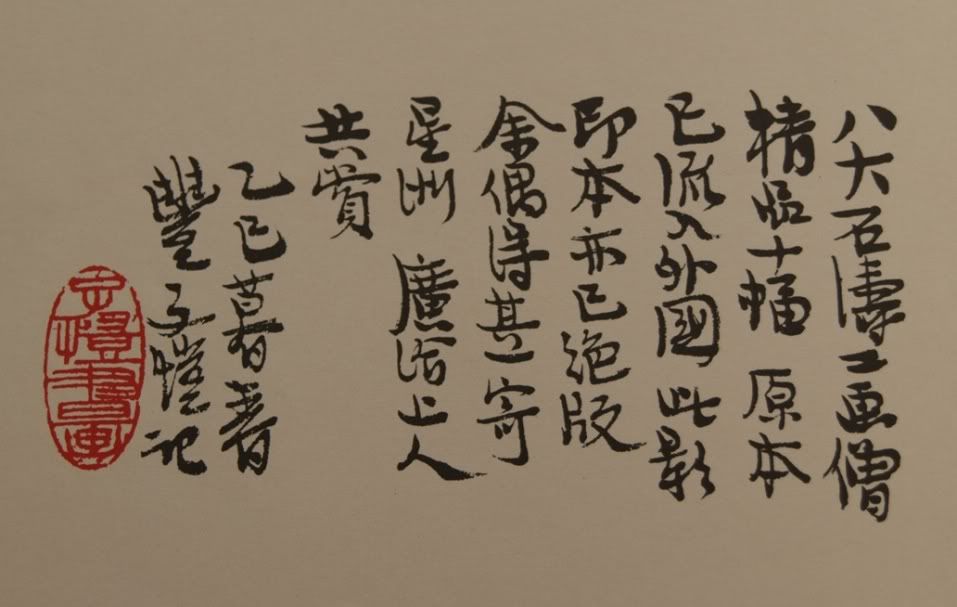

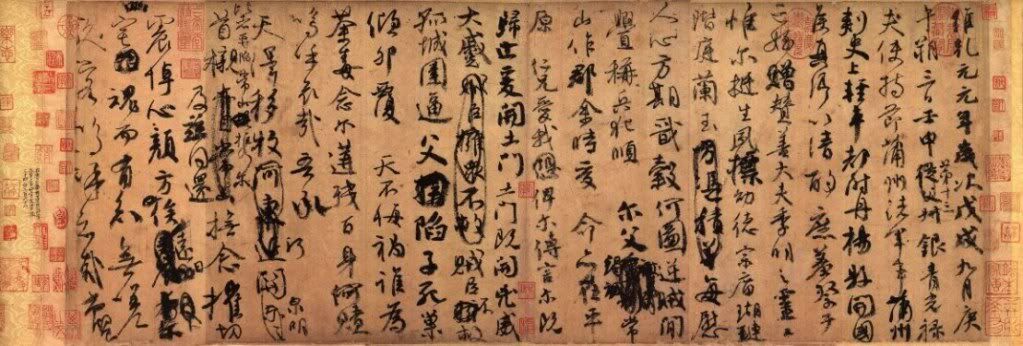

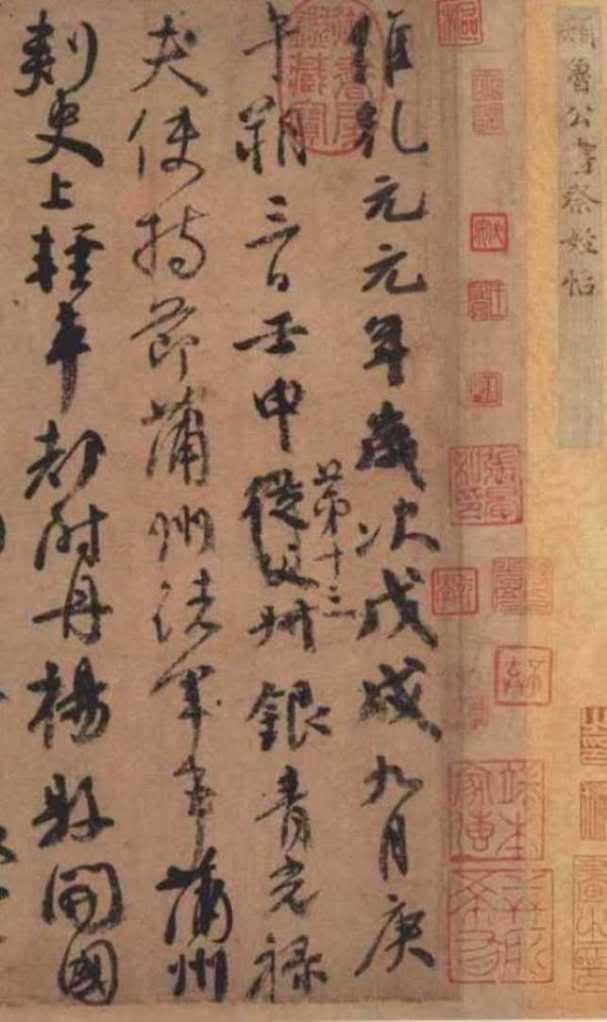

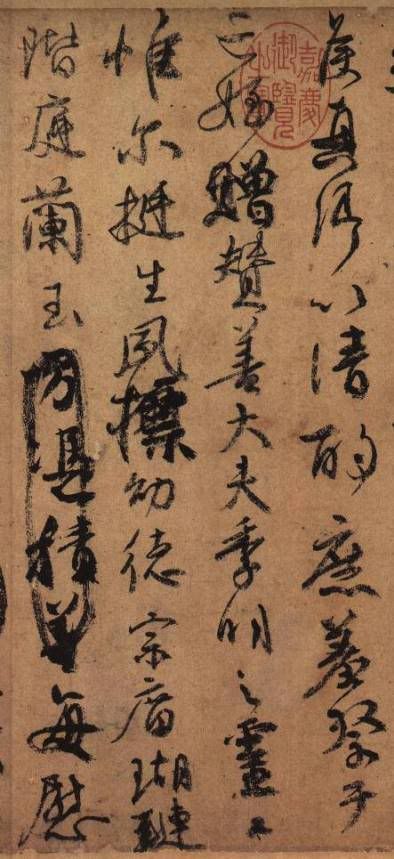

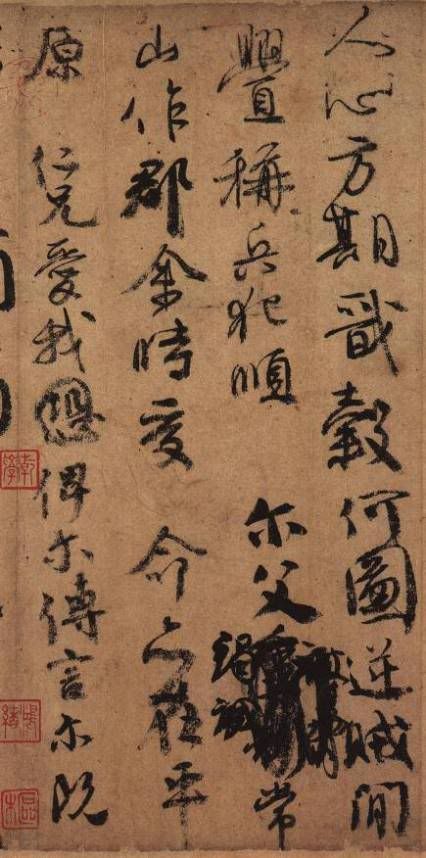

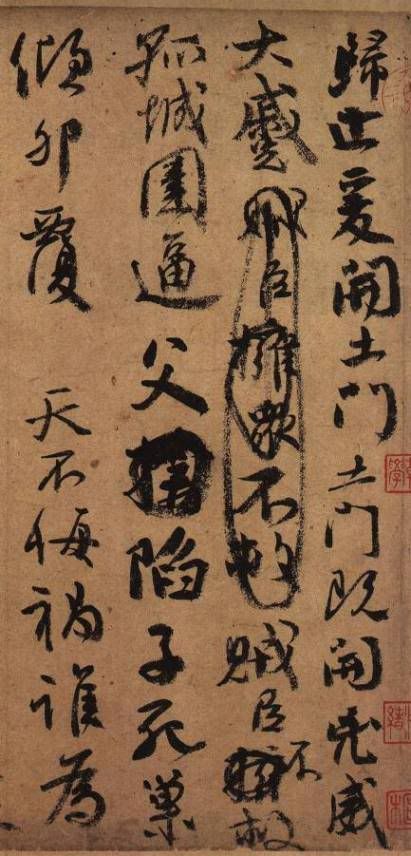

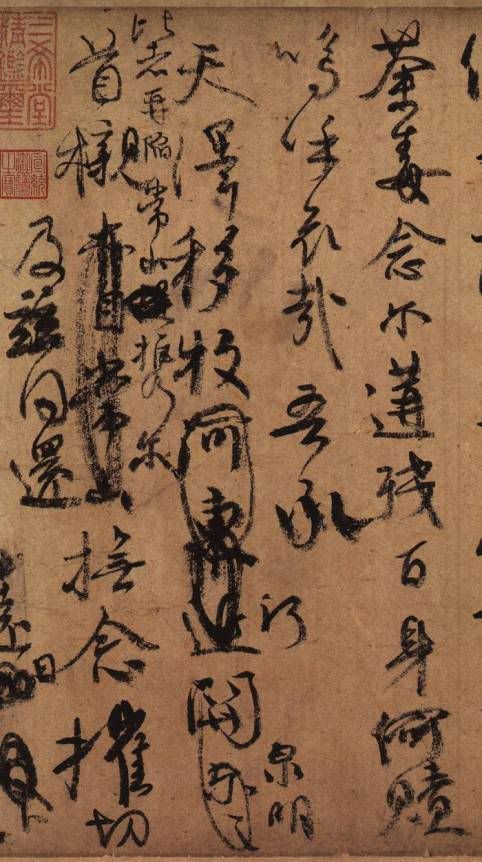

我剛在陽明山莊會所, 發現頗多 張大千/齊白石/唐寅/文徵明 的真跡, 用 i-pad 拍攝, 可惜效果不太好...

遲 d 叫 飯票, 再影 給黃兄看...

| 歡迎光臨 香港 Xocat Forum 討論區 (http://p.xocat.com/p/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |